Antonia-Annamaria Varga – Künstliche Intelligenz als Lernhilfe und sprachliche Unterstützung im Studium:

Seit der Entwicklung und Einführung von ChatGPT und ähnlichen Modellen ist die Nutzung von KI im Alltag zur gängigen Praxis geworden. Dies hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche: von der Nutzung von KI im Studium oder Berufsleben, über die Erstellung von Einkaufslisten und Speiseplänen bis hin zum Einsatz als kostenloser Online-Therapeut. Persönlich bin ich, hinsichtlich der Nutzung von KI, zwiegespalten. Insgesamt halte ich die Auswirkungen ihrer Nutzung für negativ, da es nur sehr wenige Anwendungsbereiche gibt, die ich objektiv als „gut“ oder sinnvoll bezeichnen würde. Auch die langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt und unsere Gesellschaft sind beängstigend.

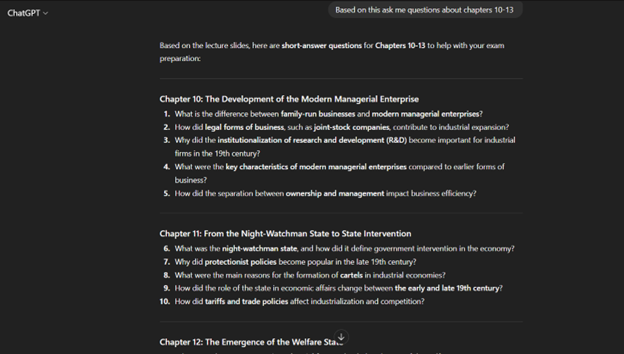

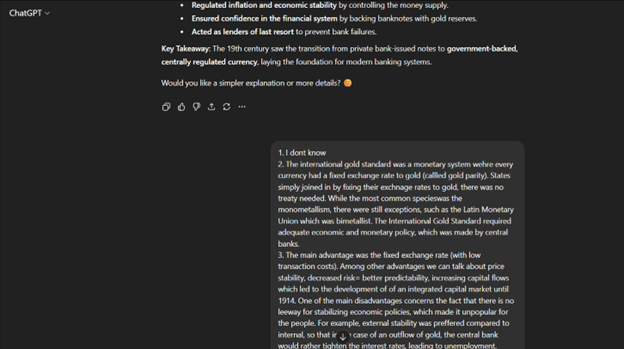

Dennoch kann ich nicht behaupten, dass ich nicht neugierig gewesen wäre, ChatGPT für meine eigenen Probleme zu Hilfe zu nehmen. Für mich liegt sein Wert besonders in seinen Fähigkeiten als Lernhilfe. Während des ersten Semesters meines Masterstudiums musste ich mich beispielsweise auf drei Prüfungen vorbereiten. Anstatt die PowerPoint-Präsentationen wiederholt durchzulesen, habe ich meine Notizen in ChatGPT hochgeladen und die KI gebeten, mir auf den Stoff bezogene Fragen zu stellen. Das hat mir sehr dabei geholfen, das gerade gelernte Wissen zu festigen und manchmal sogar besser zu verstehen. Natürlich war es ärgerlich, wenn mir der freie Speicherplatz ausging und ich keine weiteren Fragen mehr stellen konnte.

Andererseits nutze ich häufig KI-nahe Tools, nämlich Übersetzungssoftware. Das liegt daran, dass ich als internationaler Student in Deutschland lebe und mich in einer Sprache zurechtfinden muss, in der ich mich nicht zu 100 % sicher ausdrücken kann. Dieser Aspekt ist auch in meiner Arbeit bei SeeFField allgegenwärtig. Oft überprüfe ich meine deutschen Texte zwei- oder sogar dreimal, um sicherzustellen, dass meine Aussagen so rüberkommen, wie ich es beabsichtige, und ich nicht unhöflich klinge. Das ist zwar mehr Arbeit, hilft mir aber gleichzeitig auch dabei, die Sprache zu lernen und herauszufinden, was auf eine bestimmte Weise ausgedrückt werden kann und was nicht. Und um hier auch vollkommen transparent zu sein: Dieser Text wurde von DeepL Write auf mögliche Fehler im Deutschen doppelt überprüft.

Iman Sejrani – KI als kollaborative Partnerin im Lern- und Arbeitsprozess:

Ich glaube, wie viele heutzutage nutze ich KI aktiv für meine tägliche Arbeit und auch im Studium. Für mich ist sie weniger ein Tool, das alles alleine erledigt, sondern eher wie eine Freundin voller Ideen, die immer eine Lösung parat hat. Wir arbeiten zusammen: Ich sage ChatGPT, dass ich Hilfe bei der Gliederung einer Aufgabe brauche und bekomme Input. Ich frage, wie ich produktiver arbeiten kann oder erzähle, dass ich Tipps fürs Zeitmanagement brauche. Ich frage sie nach Ideen, nachdem ich ihr zuvor viele nützliche Informationen zum Thema gegeben habe und warte nicht einfach darauf, dass sie irgendetwas Zufälliges im Internet findet.

Manchmal bitte ich meine Freundin auch ob Rechtschreibung und Stil in meinen Emails passen oder ob sie Verbesserungsvorschläge hat.

Worauf ich aber ganz bewusst verzichte, ist, sie die Arbeit komplett allein machen zu lassen. Das fühlt sich für mich unecht an. Ich merke sofort, wenn mein eigener Charakter nicht mehr in meinen Wörtern widergespiegelt ist.

Auch bei Themen wie der Steuererklärung unterstützt sie mich sehr, vor allem, wenn ich bestimmte Begriffe nicht ganz zuordnen kann. Trotzdem überprüfe ich immer alles, was sie mir sagt, denn auch die beste Freundin kann manchmal falsch liegen.

Elina Vlasova – Kreative Nutzung von KI in Studium und Social Media:

Die KI ist für mich ein unverzichtbares Tool, sowohl in meinem Studium als auch in meiner Arbeit im Bereich Social Media. Wenn mir neue Ideen oder Inspirationen fehlen, greife ich auf KI-gestützte Anwendungen zurück, um frische Konzepte zu entwickeln oder passendes Bildmaterial zu erzeugen. Auch bei der Videobearbeitung unterstützt mich KI, indem sie mir beispielsweise Funktionen von Programmen erklärt, die ich vergessen habe. Dadurch spare ich Zeit und kann mich stärker auf den kreativen Teil der Arbeit konzentrieren.

Im Studium nutze ich KI vor allem zur Überprüfung meiner Texte. Da Deutsch und Englisch nicht meine Muttersprachen sind, hilft mir die KI dabei, Rechtschreib- und Grammatikfehler zu vermeiden und präzisere Formulierungen zu finden. Allerdings gibt es auch Nachteile: Die ständige Verfügbarkeit von KI kann dazu führen, dass man sich zu sehr auf sie verlässt. Oft lasse ich meine Texte mehrfach von der KI überprüfen, wodurch ich mit der Zeit das Vertrauen in meine eigenen Sprachkenntnisse verliere.

Moritz -Sylvester Mauderer – Künstliche Intelligenz in der Medien- und Kommunikationspraxis:

Ich nutze KI als pragmatische Stütze in der Podcast-Produktion. Bei der Audioaufbereitung helfen mir Tools wie „Enhance“ (z. B. in Adobe Podcast), um Rauschen, Hall und Pegelunterschiede zu glätten und auch suboptimale Aufnahmen sendefähig zu machen. Für standardisierte Elemente (z. B. Empfehlungen am Episodenende) setze ich eine KI-Stimme ein – so bleibt der Klang konsistent, ohne jedes Mal Studiozeiten koordinieren zu müssen. Transkription und Sprecher-Erkennung beschleunigen außerdem den Rohschnitt erheblich.

Für Packaging und Reichweite nutze ich KI bei der Cover-Erstellung (freistellen/ Silhouetten, Layout-Varianten, Typo-Checks) und bei der Textarbeit. Ich lasse mir aus dem Transkript prägnante Key Points generieren und daraus eine fundierte, lesbare Beschreibung ableiten – inklusive kurzer Social-Snippets für die Vermarktung. Das spart Zeit und gibt mir Raum für die inhaltliche Feinarbeit.

In der Wissenschaftskommunikation sehe ich klare Vorteile: bessere Zugänglichkeit, Tempo und ein konsistenter Qualitätsstandard. Gleichzeitig bleiben Risiken (Faktenfehler in Summaries, überglätteter „KI-Klang“, Datenschutz/Rechte bei Bild-/Audiomaterial). Ich arbeite daher „human-in-the-loop“: inhaltliches Gegenlesen, Quellencheck, transparente Kennzeichnung synthetischer Stimmen und Einholen von Einverständnissen. So bleibt KI Hilfsmittel – nicht Ersatz – für redaktionelle Verantwortung.

Jonas Eiselt – Ambivalentes Hilfsmittel in der Geschichtswissenschaft:

In meinem Fachbereich, der Geschichtswissenschaft, zeigt sich der Einsatz Künstlicher Intelligenz als ambivalentes Hilfsmittel. Einerseits bietet KI neue Möglichkeiten, wissenschaftliche Texte schneller zu erfassen. Besonders nützlich finde ich den Einsatz bei der Erstellung von Textzusammenfassungen, da sich dadurch zentrale Argumentationslinien und thematische Schwerpunkte komplexer Texte leichter erkennen lassen. Andererseits erweist sich die Nutzung von KI in der Literatur- oder Quellenrecherche häufig als problematisch. Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT neigen dazu, Quellen oder Literaturtitel zu nennen, die in dieser Form gar nicht existieren. Dies mag auch an dem mangelnden Vorschritt bei der Digitalisierung wissenschaftlicher Texte in der Geschichtswissenschaft liegen. Diese Ungenauigkeit macht es trotzdem notwendig, sämtliche Angaben kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls selbst nachzurecherchieren.

Darüber hinaus nutze ich KI gezielt zur Überprüfung und Optimierung meiner eigenen wissenschaftlichen Texte. Besonders hilfreich ist dabei die Möglichkeit, Struktur und Gliederung zu analysieren sowie Grammatik- und Rechtschreibfehler zu identifizieren. Auf diese Weise erhalte ich ein zusätzliches Feedback, das mir hilft, sprachliche Genauigkeit und formale Qualität meiner Arbeiten zu verbessern. Nichtsdestotrotz sollte ein kritischer Umgang in der Geschichtswissenschaft mit den Informationen, die uns KI liefern, der Maßstab sein.

Insgesamt wird deutlich, dass Künstliche Intelligenz in allen Anwendungsfeldern als ergänzendes, nicht ersetzendes Hilfsmittel verstanden werden sollte. Das Potenzial offenbart sich vor allem dann, wenn sie gezielt und verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Die Berichte machen zugleich sichtbar, dass sich durch den bewussten Umgang mit KI nicht nur Arbeits- und Lernprozesse verändern, sondern auch ein neues Verständnis von Kreativität und digitaler Kompetenzen entsteht. Sollte man nun künstliche Intelligenz komplett meiden oder sie viel mehr mit offenen Armen begrüßen? Aus unserer Sicht ist ein Mittelmaß zwischen beiden Extremen der richtige Weg. Denn die effizientere Verarbeitung von Informationen bietet ohne Zweifel erhebliche Vorteile und kann auch bei der Ideenfindung im kreativen Schreibprozess durchaus hilfreich sein und neue Impulse liefern. Die Verwendung von ChatGPT, DeepL, usw. wird erst dann problematisch, wenn sie die eigene Kuriosität und analytische Beobachtung wissenschaftlicher Zusammenhänge ersetzt. Letztendlich sollte jeder individuell herausfinden, inwiefern und in welchen Bereichen künstliche Intelligenz einem einen Vorteil bietet oder eben nicht.